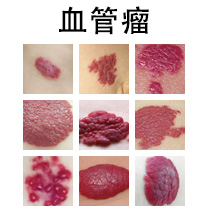

忽视血管瘤风险大?皮肤、器官都可能受影响,这几点要警惕!

"忽视血管瘤风险大?皮肤、器官都可能受影响,这几点要警惕!" 这一警示揭示了许多人对血管瘤认知的盲区。作为血管异常增生的常见表现,其潜在风险往往与可见的皮肤症状不成正比。事实上,血管瘤可能存在于任何富含血管的组织中,从表浅的皮肤到深部的脏器系统。

临床表现的多样性是血管瘤的重要特征。皮肤型多表现为红色斑块或隆起结节,而内脏型则可能长期无症状。需要特别注意的是,生长在特殊功能区域(如声带、视网膜)的病灶,即使体积微小也可能造成显著功能障碍。这种特性印证了开篇的警示——"忽视血管瘤风险大?皮肤、器官都可能受影响,这几点要警惕!"

风险识别与评估要点

早期发现的关键在于把握三类预警信号:

-

结构性改变

-

短时间内体积明显增大

-

表面出现溃疡或渗液

-

-

功能性干扰

-

压迫导致的疼痛或麻木

-

脏器功能异常(如呼吸困难、消化障碍)

-

-

伴随性症状

-

无法解释的疲劳或贫血

-

激素分泌紊乱(提示腺体受累)

-

值得强调的是,某些特殊类型血管瘤具有特定风险模式。例如,脊椎血管瘤可能引起进行性运动障碍,而肝脏多发性血管瘤需关注自发性破裂可能。这再次提醒我们:"忽视血管瘤风险大?皮肤、器官都可能受影响,这几点要警惕!"

科学管理策略

现代医学对血管瘤采取分级管理原则:

-

监测观察:适用于稳定的小型病灶

-

影像评估:超声/MRI可精确定位病灶范围

-

干预时机:以症状发展和功能损害为决策依据

管理过程中需建立个体化档案,定期记录病灶变化。对于高风险病例(如气道附近病灶),建议组建多学科团队协作评估。最终决策应建立在专业医疗判断基础上,任何自我诊断或延迟就医都可能放大潜在风险。

宝宝胎记

宝宝胎记 鲜红斑痣

鲜红斑痣 太田痣

太田痣 咖啡斑

咖啡斑 黑毛痣

黑毛痣 血管瘤

血管瘤 其他胎记

其他胎记 在线咨询

在线咨询 直接挂号

直接挂号