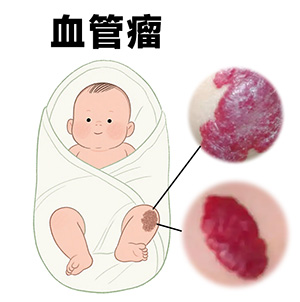

身上的‘红疙瘩’是血管瘤吗?初期可能只是个小红点!

清晨穿衣时,指尖无意拂过孩子的肩颈处,一个芝麻大小的淡红点映入眼帘——它颜色浅红,边缘模糊,平贴于皮肤表面,若不仔细看几乎难以察觉。家长愣了一下:这处小点是什么时候出现的?前几个月似乎还没注意到。身上的‘红疙瘩’是血管瘤吗?初期可能只是个小红点!。这个疑问,悄然浮现在许多家庭的日常观察中。

婴幼儿的皮肤状态本就处于动态变化之中,外界刺激、温度变化或轻微摩擦都可能引发短暂性红斑。然而,当某个红色印记持续存在,且随时间推移逐渐变得明显,便进入了需要留意的范畴。身上的‘红疙瘩’是血管瘤吗?初期可能只是个小红点!。这句话提醒人们,许多皮肤表现的起点极为隐蔽,往往以一个不起眼的小红点开始,容易被误认为是蚊虫叮咬或短暂性皮疹。真正的区别在于持续性——若红点在数周内未消退,反而颜色加深或轻微隆起,则提示其可能属于发育过程中的血管性特征。

这类表现通常在出生后几周至几个月内初现,早期仅为一个粉红或淡红色的小斑点,直径不过几毫米,位置多见于面部、颈部、躯干或四肢。随着婴儿成长,部分红点会经历缓慢演变:颜色由浅变深,由平变微凸,范围也可能轻微扩展。这种渐进式变化不同于突发性皮疹,其发展节奏通常以月为单位,而非以小时或天计算。正因如此,初期极易被忽略,直到形态更明显时才被真正关注。

值得注意的是,并非所有红色斑点都会发展为明显隆起的区域。有些红点长期保持平坦状态,颜色稳定,无进一步变化;而另一些则可能在数月后进入活跃期,逐渐形成略高于皮肤的柔软突起。判断的关键不在于起点大小,而在于后续趋势是否持续、规律。若红点长期保持边界清晰、无破溃、无快速增大,则多提示状态平稳。

日常护理中,应避免对区域进行揉搓、热敷或使用刺激性产品。穿着柔软衣物,减少摩擦,有助于维持局部皮肤稳定。保持自然状态,不强行干预,是照护的基本原则。同时,在光线一致的条件下定期观察,有助于更清晰地捕捉其演变轨迹。

再次回应那个初现的疑惑:身上的‘红疙瘩’是血管瘤吗?初期可能只是个小红点!。这不是为了制造紧张,而是倡导一种更细致的观察意识。理解起点的隐蔽性,才能避免错过早期识别的机会。

每个孩子的身体都在悄然变化,那些微小的印记,往往是成长中最容易被忽视的信号。学会在平凡中觉察异常,在静默中积累信息,用耐心代替焦虑,才是守护健康最温柔的方式。

宝宝胎记

宝宝胎记 鲜红斑痣

鲜红斑痣 太田痣

太田痣 咖啡斑

咖啡斑 黑毛痣

黑毛痣 血管瘤

血管瘤 其他胎记

其他胎记 在线咨询

在线咨询 直接挂号

直接挂号